Orientalistica («Ориенталистика») – научное рецензируемое издание, охватывающее широкий спектр направлений востоковедческой тематики.

Миссия журнала

Журнал «Ориенталистика» (Orientalistica) предлагает исследования истории, философии и литературы народов Востока в древности и Средневековье. Мы надеемся, что публикация наиболее популярных и актуальных аспектов исследований в области востоковедения будет способствовать академическому сотрудничеству ученых Российской Федерации и мирового научного сообщества. Задача журнала – продвижение востоковедческих исследований путем публикации высококачественных оригинальных статей, научных обзоров, материалов полевых исследований, а также введение в научный оборот новых ранее неизвестных или малоизвестных исторических источников как на языках оригинала, так и в переводах.

Издается с 2018 г. С 2020 г. выходит 5 раз в год.

Зарегистрирован в Национальном центре ISSN Российской Федерации:

- ISSN: 2618-7043 (Print) Certificat

- ISSN: 2687-0738 (Online) Certificat

Форма распространения – печатное средство массовой информации (СМИ), журнал. Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор): ПИ № ФС77-72763 от 4 мая 2018 г.

Учредитель СМИ – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН).

Редакция располагается по адресу: 107031, Российская Федерация, г. Москва, ул. Рождественка, д. 12. Тел.: +7 (495) 621-18-84. Моб.: +7(985) 928-93-14. Сайт: www.orientalistica.com E-mail: orientalistica@ivran.ru

Языки, на которых могут быть напечатаны статьи в журнале: русский, английский, немецкий. При публикации переводов памятников (источников) может использоваться большинство восточных языков (при наличии в редакции соответствующих шрифтов).

Соответствие требованиям ВАК Минобрнауки России

Распоряжением от 25 декабря 2020 г. № 469-р Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и на основании соответствующего решения Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России от 18 декабря 2020 г. журнал "Ориенталистика" (Orientalistica) с 25 декабря 2020 г. включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, сформированный по итогам рекомендаций экспертных советов ВАК, по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

- 07.00.02 Отечественная история (исторические науки),

- 07.00.03 Всеобщая история (исторические науки),

- 07.00.06 Археология (исторические науки),

- 07.00.07 Этнография, этнология и антропология (исторические науки),

- 07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования (исторические науки),

- 09.00.13 Философская антропология, философия культуры (исторические науки),

- 09.00.14 Философия религии и религиоведение (исторические науки).

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

- 09.00.03 История философии (философские науки),

- 09.00.13 Философская антропология, философия культуры (философские науки),

- 09.00.14 Философия религии и религиоведение (философские науки).

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) (филологические науки),

- 10.01.08 Теория литературы. Текстология (филологические науки),

- 10.01.09 Фольклористика (филологические науки).

Редакция предполагает расширять присутствие журнала в номенклатуре научных специальностей Перечня ВАК и приглашает к сотрудничеству авторов публикаций по научным специальностям и соответствующим им отраслям науки:

07.00.10 История науки и техники (исторические науки, философские науки),

10.01.02 Литература народов Российской Федерации (филологические науки).

Справочно. Перечень сформирован в соответствии с пунктом 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, пунктом 10 Правил формирования перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 1586 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 апреля 2017 г., регистрационный № 46507), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. № 99 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 г., регистрационный № 50368), и на основании рекомендации Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 декабря 2020 г. № 18/9.

Перечень доступен по ссылкам на сайте ВАК, на сайте журнала "Ориенталистика" (Orientalistica)

- Литература

- Танигути Кацухиро. Ода Нобунага касин дзиммэй дзитэн. 2-е изд. Токио: Ёсикава ко:бункан; 2010. (На япон. яз.).

- Андросов В. П. Очерки изучения буддизма Древней Индии. М.: ИВ РАН; Наука; Восточная литература; 2019.

- Вада Ясухиро. Синтё:-ко: ки. Сэнгоку хася-но иккю: сирё:. Токио: Тю:о:ко:рон синся; 2018. (На япон. яз.)

- Breasted J.H. et al. Medinet Habu. Volume I: Earlier Historical Records of Ramses III. Chicago: University of Chicago Press; 1930.

Текущий выпуск

Personalia in Memoriam

ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА. История философии

ФИЛОСОФИЯ ВОСТОКА. Философия религии и религиоведение

ИСТОРИЯ ВОСТОКА. Всеобщая история

ИСТОРИЯ ВОСТОКА. Этнология, антропология и этнография

ИСТОРИЯ ВОСТОКА. Историография, источниковедение, методы исторического исследования

ЛИТЕРАТУРА ВОСТОКА. Теория литературы

ЛИТЕРАТУРА ВОСТОКА. Теория литературы. Текстология

ЛИТЕРАТУРА ВОСТОКА. Литература народов стран зарубежья

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ. Рецензии

Новости

2021-05-13

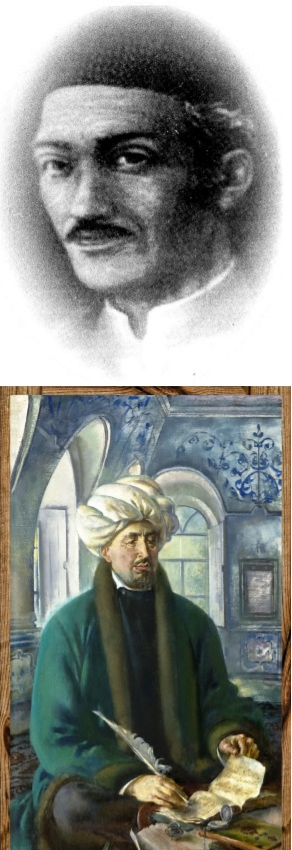

В Москве простились с видным ученым-востоковедом Валерием Андросовым

Прощание с доктором исторических наук, профессором, главным научным сотрудником Института востоковедения РАН Валерием Павловичем Андросовым состоялось 12 мая 2021 года в Москве на Николо-Хованском кладбище.

2021-05-10

Ушел из жизни главный редактор журнала «Ориенталистика» В. П. Андросов

Редакция с прискорбием сообщает, что 9 мая 2021 года на 71-м году жизни скончался доктор исторических наук, профессор, главный редактор журнала «Ориенталистика» (Orientalistica) Валерий Павлович Андросов.

2021-04-23

Поздравления: Профессор КФУ и член редколлегии журнала «Ориенталистика» Айрат Ситдиков стал лауреатом Макариевской премии

Премия по естественным наукам 2020 года за разработку научной концепции Музея археологического дерева вручена в Казани директору Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия КФУ Айрату Габитовичу Ситдикову, доктору исторических наук, входящему в состав редколлегии журнала «Ориенталистика» с момента основания издания в 2018 году. Премия вручается с 1885 года за лучшие труды по богословским и светским наукам.

| Еще объявления... |